在了解 Flask 請求物件之間,必須先了解何謂請求。

HTTP 請求(多簡稱為請求)是瀏覽器或前端程式發送向後端伺服器要求資料的動作。

例如在網址列輸入 https://example.com/hello,就是對伺服器發出一個 GET 請求,要求 /hello 這個路徑的內容。而前端會用以下幾種方式發送請求:

| 方式 | 發出請求的方法 | 備註 |

|---|---|---|

| 使用網址列 | 直接輸入網址 | 預設是 GET |

超連結 <a> |

點擊超連結 | GET |

表單 <form> |

點擊送出按鈕 | GET 或 POST |

| JavaScript (AJAX, Fetch) | 用 JS 動態送出請求 | 支援 CRUD |

這些請求到後端後,就會被 Flask 的 request 接住並解析。而常見的請求方法有以下幾種:

| 方法 | 用途 | 說明 | 常見情境 |

|---|---|---|---|

GET |

讀取資料 | 向伺服器請求一筆資料(不修改伺服器的東西) | 讀取文章、打開網頁、查詢資料 |

POST |

建立資料 | 向伺服器新增資料(像是填寫表單) | 註冊、登入、發文、留言 |

PUT |

替換資料 | 向伺服器完整更新一筆資料 | 修改整筆使用者資料 |

PATCH |

局部更新 | 向伺服器部分更新資料 | 只改一欄,如只修改 email |

DELETE |

刪除資料 | 向伺服器刪除指定資源 | 刪除帳號、移除留言 |

HEAD |

讀取標頭 | 跟 GET 類似,但只拿回標頭資訊不拿回內容 |

檢查資源是否存在(例如圖片) |

OPTIONS |

查詢支援方法 | 詢問伺服器支援哪些方法(CORS 時常用) | 跨來源請求前的預檢請求 |

基本屬性

在處理使用者送來的 HTTP 請求時,Flask 提供了一個 request 物件來讀取請求的各種資訊。最基本的屬性包含了請求的方法、網址、路徑、通訊協定等,這些資訊通常會在處理請求邏輯的開頭就被用到。

| 類別 | 屬性 | 說明 | 舉例 |

|---|---|---|---|

| 請求基本資訊 | method |

請求方法,如 GET、POST | "POST" |

url |

完整請求網址 | "<http://localhost:5000/form?name=David>" |

|

path |

路徑部分 | "/form" |

|

scheme |

協定 http or https | "http" |

|

host |

主機名稱 | "localhost:5000" |

|

remote_addr |

發出請求的 IP | "127.0.0.1" |

|

| 查詢參數 | args |

URL 查詢字串(只能用在 GET) | /search?q=flask → request.args['q'] |

| 表單資料 | form |

POST 表單傳來的資料 | <form> 的欄位值 |

| 上傳檔案 | files |

使用者上傳的檔案 | request.files['file'] |

| JSON 資料 | json |

發送的 JSON 主體資料 | 用 JS fetch(..., body: JSON.stringify(...)) |

| 請求標頭 | headers |

使用者裝置、語言等資訊 | request.headers['User-Agent'] |

| Cookie | cookies |

使用者的 cookie 值 | request.cookies['session_id'] |

| 重導前 URL | referrer |

上一頁網址 | 用來知道用戶從哪裡來 |

| 請求類型 | content_type |

資料格式 | 如 "application/json" |

| 請求資料長度 | content_length |

請求資料長度(位元組) | 例如 284 |

| 環境資訊 | environ |

更底層的 WSGI 環境資料 | 少用,但可 debug |

使用 request 物件前,需要在程式碼開頭模組:

1 | from flask import request |

接著就可以使用物件的屬性與方法。為了顯式觀察 request 物件的屬性,我們使用 logging 模組,並搭配 loggig.debug() 印出請求物件的一些內容。

1 | import logging |

基本資訊

request 最基本的幾個屬性,包括請求方法、通訊協定、主機名稱、路徑與完整網址,使用方式是 request.屬性名稱:

1 |

|

執行 app.py 並訪問 / 後,便可在終端機看到以下輸出:

1 | DEBUG:root:請求方法: GET |

其實不難發現,這些屬性都與網址息息相關。

標頭 (Header)

當前端發送請求到伺服器時,除了主體資料(像是表單或 JSON),還會附帶一份額外的附註說明,這份附註就叫做請求標頭(Request Headers)。這些資訊可有可無,但如果有了標頭的這些額外資訊,對於後端處理資料會很有幫助

送資料給別人前,信封上寫的一些說明:「我是誰、我講什麼語言、這份資料是什麼格式、我是從哪裡來的」。

| 標頭名稱 | 說明 | 範例值 |

|---|---|---|

User-Agent |

使用者的裝置與瀏覽器資訊 | Mozilla/5.0 (Macintosh...) |

Host |

你要連線的主機名稱 | example.com |

Accept |

你希望伺服器回傳哪種格式 | text/html, application/json |

Content-Type |

你送出的資料格式 | application/json |

Referrer |

你是從哪個頁面點進來的 | https://google.com |

Authorization |

驗證用的權杖或登入資訊 | Bearer <token> |

Accept-Language |

使用者偏好的語言 | zh-TW, en-US |

在 Flask 裡,使用 request.headers 這個屬性就能拿到所有的標頭資訊。

1 |

|

可以得到以下結果

1 | DEBUG:root:瀏覽器與作業系統: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Safari/605.1.15 |

語言代碼格式

基本語言代碼會長這樣:

1 | zh-TW, zh;q=0.9, en-US;q=0.8, en;q=0.7 |

這些是語言地區碼與優先權數值(q 值)。可以把它想成是一份語言排行榜,由高到低。而 q 值是 quality value 的縮寫,用來表示語言的優先程度,範圍是 0.0 ~ 1.0,預設是 1.0(也就是不寫 q= 時的意思)。

| 項目 | 解釋 |

|---|---|

zh-TW | 使用者最希望看到「繁體中文(台灣)」的內容 |

zh;q=0.9 | 如果找不到 zh-TW,就退而求其次選擇「中文」任何版本 |

en-US;q=0.8 | 如果還找不到中文版本,再選「美式英文」 |

en;q=0.7 | 最後可以接受任意英文 |

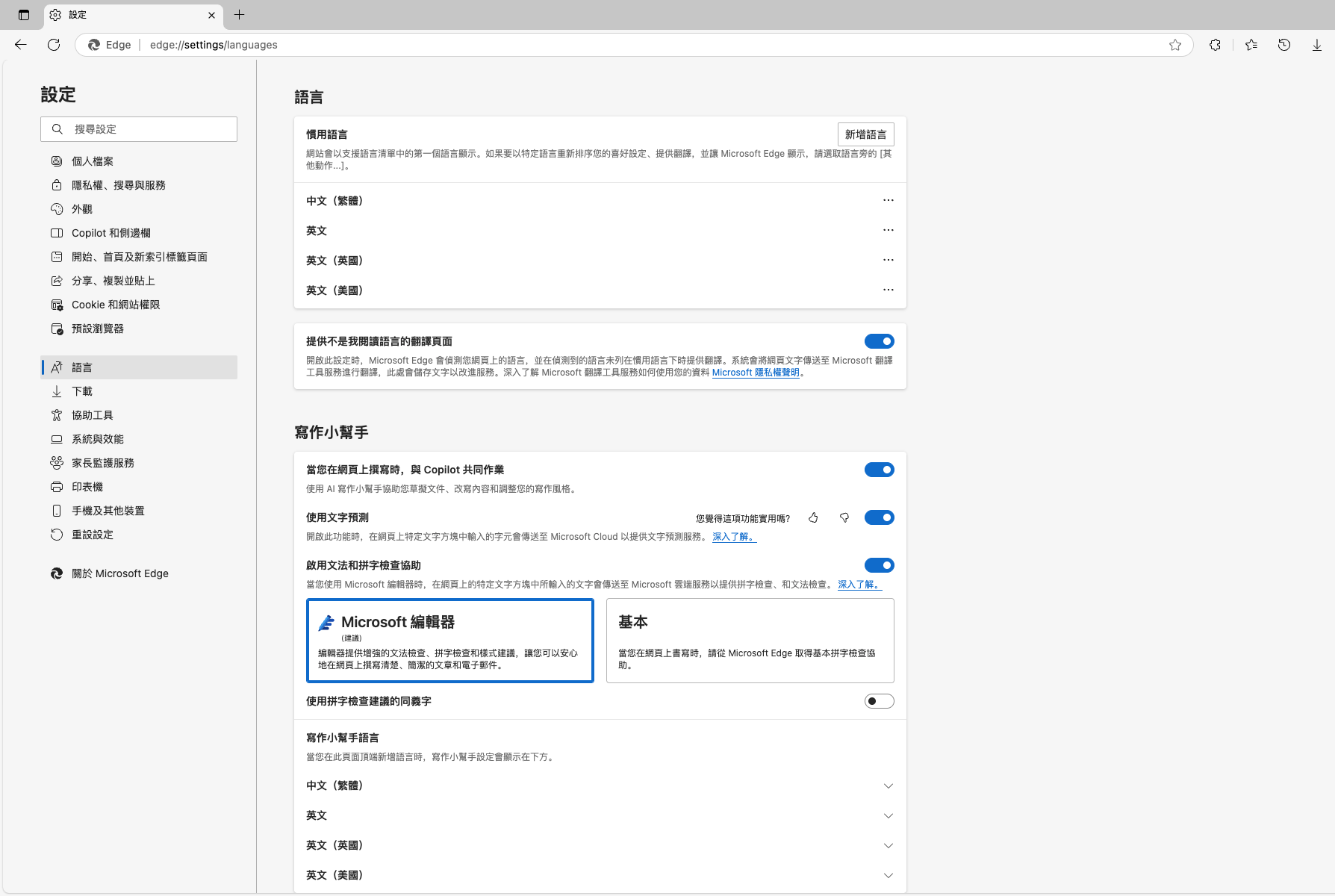

例如 chromium 瀏覽器可以透過設定修改語言偏好,以 Edge 瀏覽器為例,進入 edge://settings/languages 後,即可看到語言偏好的相關設定:

圖:語言偏好設定

利用語言代碼,我們可以進行一些操作。例如語言偏好開頭為 en 時,網頁上就顯示英文的內容,若為 zh 則顯示中文。

1 |

|